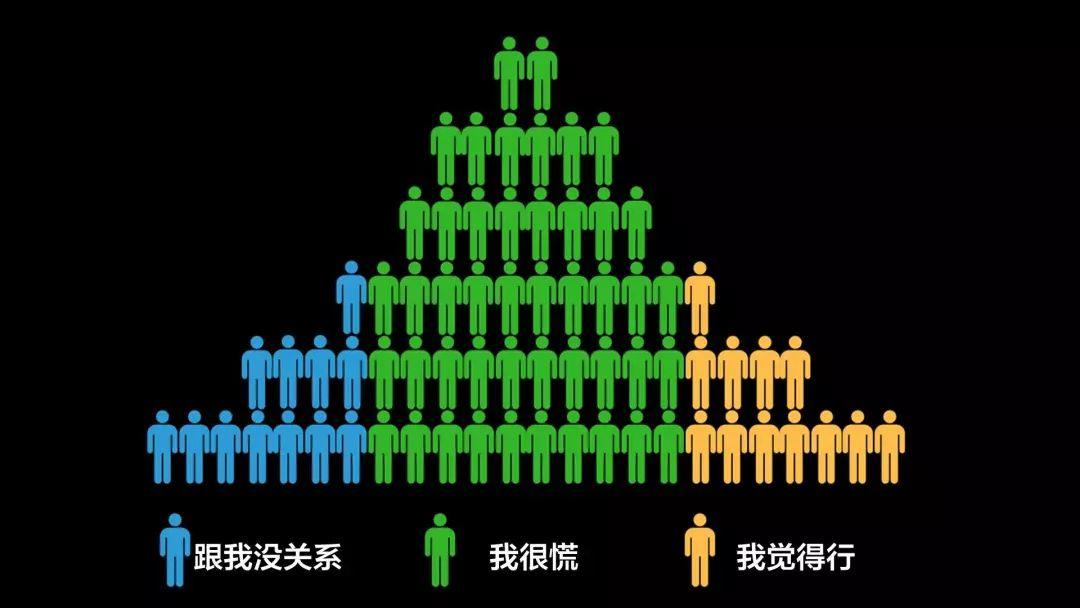

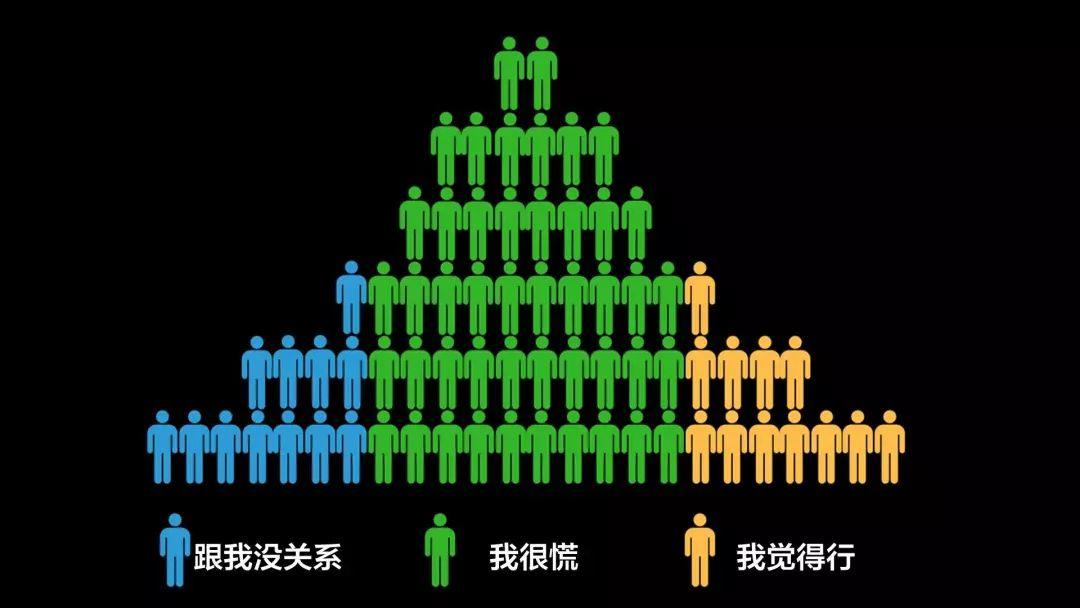

創立以來,我們一直是作為行業的觀察者,去傾聽、去訪談,而很少有機會在公開場合談談我們自己對待BIM和新技術的看法。最近中國建筑工業出版社剛剛發布了《中國建筑業企業BIM應用分析報告(2019)》,我們受到了主編單位中國建筑業協會和廣聯達科技股份有限公司的邀請,接受了一次采訪,把我們這幾年的一點觀感寫在了這本書里。我們很清楚會有哪些人看到這本書,一部分讀者可能會和我們日常的用戶群有差異,他們或許是不太關注公眾號和B站的管理層,或者是沒時間看手機的中層,所以想在這篇文章轉過身,站在我們的用戶這一邊,替他們和各自的領導們談談心。我們從結構和機電設計開始,后來在BIM技術最火的時候從事了幾年的咨詢業務,到現在專注做一個行業新科技的媒體。從視角上來看,我們一直在從一線往后退,在這個過程中,我們獲得了更廣的視野,來看待這個行業。目前,我們在微信公眾平臺、知乎、今日頭條等內容平臺有超過10萬的訂閱量,收集了將近1萬份調查問卷,線上有十幾個活躍的用戶群,線下和超過200位行業里形形色色的人見面訪談。可以說,我們在離一線技術越來越遠的同時,也見證了這個時代越來越多人的思考。我們現在無論是談理念、談技術,都會緊密圍繞著一個中心:人。行業的信息化、工業化,本質上都是在「去人化」,把人的不確定性從系統里排除。但我們認為這條路還很漫長,在相當久的一段時間里,還是要靠人來推動。看待行業要拿起放大鏡,去看每個人臉上的表情,聽他說出來的話,而不能機械地把人定義為被設計出來的執行者。我們經常說,社會也好,企業也好,是一個系統。但這個系統并不是被誰設計出來,然后就機械性運轉的,所有事情的成功和失敗,都源于系統里每個人的思考、行動甚至是博弈,所有的客觀局面都是由微觀的主觀判斷匯集到一起形成的。在BIMBOX眼中,現在以BIM技術為核心的數字化的「客觀局面」是什么樣的? 如果放眼去看,你會發現建筑業數字化的「地形」是高低不平的,不同地區、不同企業,對變革的理解相差非常多。整體的態勢上來說,我們認為,現在參與到數字化里的人群「兩頭少,中間多」。兩頭的人群中,有少部分人對變革充滿激情,堅信數字化是行業的未來;另外也有少部分人對數字化完全沒有感覺,覺得這件事和自己沒有任何關系,領導讓干啥就干啥,干不開心了大不了就辭職。中間的大部分人,則是在焦慮、在徘徊,一邊在學習新知識,一邊在搖擺,這些知識到底能不能改變命運?幾乎每隔幾個月,就會有很多新知出來,管理層有新的理念可以學,執行層有新的軟件需要掌握,哪些舊的東西該拋棄,哪些新的東西要嫁接到已有的體系里,這些東西在沖擊和折磨著這個時代的人。當然,我們這樣區分人群,有一個大的前提范圍,是關注我們、希望和我們交流的人,他們本身多多少少與BIM、信息、數字化有一定的關聯。但如果把視角放到整個建筑業,比如現場的施工員、工人、傳統設計師等等,還是對新技術無感的人要多得多。有時候我們把自己定義為科普人,因為這條融合之路確實還很漫長,不是簡單的培訓一批人、淘汰一批人就行的。我把這群人按年齡粗略的分為兩類:90前的管理者,和90后的執行者。前一種,90前的管理者,他們的焦慮來自于「未知」。這批人趕上了最后一波紅利,買了房、結了婚、生了孩子,在企業坐穩了一個位置。他們的需求是在穩定中求上升。我們見到了很多70后、80后的總工和項目經理,他們一方面持續關注著新技術,關注著領導的興趣動向,一方面舉步維艱,不敢大刀闊斧的去投入人力物力拿項目做實驗。因為一個決策上的錯誤就可能斷送他的職業生涯。即便是已經從事了數字化工作的人,比如企業BIM部門的負責人,也非常不放心。因為整個行業坐落在一個帶有實驗性質的基座上,產值、業務鏈以及和整體系統的銜接都不穩定,他們會非常擔心,如果有一天公司放棄了數字化,或者數字化的路線走錯了,很可能自己多年的付出就白費了。第二種,90后的執行者,他們的焦慮來自于「意義的缺失」。前些天我們參加了2019年中國數字建筑年度峰會,在分享的觀后感中我們寫到,企業家的責任就是提出愿景,并讓員工堅定執行下去。但站在這個觀點的反面,我們也看到這個時代的另一個問題:年輕的執行者們正在把「解構愿景」作為日常的思考和行為指南。他們找不到數字化這個愿景和自己的日常工作有什么關聯,也找不到自己工作的價值。年輕的執行者可以忍受崗位的平凡,甚至是待遇的低下,但需要知道自己每天做的事是有意義的。這一代的年輕人希望有更好的工作環境,數字化確實能提供這樣的愿景,這也是為什么他們愿意獻上青春。但支撐他們日常行為的意義并不是服務于某個宏大的愿景,而是簡單的訴求——我的工作能幫助到別人。這不是我們行業的個案,而是整個時代背景下的共通之處。我們經常會收到用戶的留言,說看我們的文章能找到堅持下去的力量,但堅持這個詞本身就代表著不情愿的悲壯感。他們建立模型、整理數據、編寫信息規范,但拿出來的成果卻往往幫助不到他人,甚至在公司被邊緣化。我們認為,企業想把數字化推進好,不解決執行者的「意義」問題,一定會出亂子。在BIMBOX看來,那些有意愿投身BIM事業的人又處于怎樣的狀態? 反觀那些樂觀的、把對理念的相信轉化成日常工作的人,我們觀察到一個共通點:扎堆。長遠的意義需要日常的灌輸,但不是上級給下級的洗腦,這恰恰是年輕一代最為反感的——而是一個戰壕里的戰友彼此鼓勵。比如軟件商、部分咨詢公司的員工,大家從事的事情類似、愿景統一,所做的每件事都能幫助到身邊的人,形成正反饋,你會從他們的身上看到彼此志同道合的力量。而設計院、施工單位、研究機構會差很多,這些企業里往往只有幾個人在搞BIM,搞數字化,其他同事有其他的事要忙,這時候孤獨感就會打敗成就感。鐵科院的一位BIM技術負責人和我們說:我充滿激情的把青春獻給了BIM,但我現在不知道該往哪走了。BIMBOX是怎樣看待建筑業未來發展和企業數字化轉型的? 我們堅信數字化是行業的必然趨勢,這種相信不是來自政策,也不是來自于市場,而是我們這個行業處在一個數字化世界中的孤島上,被幾乎所有數字化的行業包圍著。當你站在低洼處,不用多思考也知道,一定會有水灌進來。我們認為行業的數字化不是被誰設計出來的,也沒有任何人有這樣的掌控能力,社會也好,行業也罷,都是在用自己的方式演化。五年前,很多人預測正向設計將使所有咨詢公司消失,但今天我們看到大批從設計院、施工單位的人出來,走進咨詢公司。原因正如我們前面所說——這些人在原來的企業找不到價值和存在感。五年前,人們認為BIM是變革的核心,現在它成了整個數字化地圖中的一個版塊。 數字化是一項有風險的事業,無論對于企業還是個人,所有人都在和時代賽跑,和演化對賭。企業有自己不同程度的數字化信念和決心,不僅要體現在軟硬件采購和制度建設上,還應該思考人才的發展和去留。好的企業不應該批判70后溫吞,80后謹慎,90后任性,而是要面對這樣的事實。所謂人文關懷,并非一種妥協,而是在數字化這場戰役中,確保每個將領和士兵都在朝一個方向前進。

以上就是我們在《中國建筑業企業BIM應用分析報告(2019)》中的觀點全文,如果你讀了這本書,會發現BIMBOX在其中的觀點比較異類。

當時把這篇文字發給編輯的時候,我們是很擔心被打回重寫的,既沒有談技術落地,也沒有談行業未來,但編輯給的反饋是:很好,我們希望報告里有新的聲音進來,從人的視角來看行業。另外,這本書里還有一份核心內容,是從2019年3月至2019年6月,對全國868份問卷調查的統計結果,用數據說話,呈現了建筑業BIM應用的現狀和未來的發展。這部分內容我們獲得了主編單位的授權,會單獨拿出一期內容來給你做詳細的解讀,今天就不展開講了。看了今天的文章,你有什么樣的想法?你身邊的工作情況又是什么樣的?歡迎留言,我們會給留言點贊最高的前五名小伙伴寄出這本報告。